ブエノチェー♪

吹奏楽の聖地

「普門館」

にて開催された

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

①「本プロⅠ部編」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/953.html

②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/954.html

③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/955.html

④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/956.html

⑤「アンコール編」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/957.html

⑥「開演前編」

⑦「出発編」

⑧「東京巡り編」

の計8回に分けてレポートしたいと思います。

本日は

⑥「開演前編」

をお楽しみ下さい。

【開演前】

雨振る中、地下鉄方南町駅から歩き普門館に到着。

(普門館)

懐かしい。

1999年に母校が出場した全国大会の演奏を聴きにきて以来13年ぶりの聖地訪問です!

駐車場を見ると数台の観光バスが止まっていました。

母校の現役生達の応援バスでした!

知った顔ぶれが沢山います(笑)

普門館に到着したのは開演の約2時間前。

正面玄関口にいるとだんだんと人が増えていく様子が分かりました。

東京に在住する

「全日本高校選抜合宿メンバー」

Kさん。

Aさん。

の2名と正面玄関で待ち合わせ。

久しぶりの再会となりました。

Kさんとは10年ぶり。

Aさんとは17年ぶり。

本当に久しぶりの再会になりましたが時間の隙間なんてあっという間に埋まりました。

旧友との再会やホール周辺でお会いした知人と挨拶や近況報告をしているうちに大阪から自家用車を相乗りしてきた

「キャッスルウインドアンサンブルのメンバー」

も普門館に到着。

全国大会出場校が演奏後に記念撮影する正面玄関で記念撮影を行いました。

ハイ・チーズ♪

みな自然と笑顔がこぼれます。

(普門館正面にて記念撮影)

14時30分開場。

続々と人の群れが普門館の中に入っていきます。

正面玄関を入ってすぐに目に入ったのが

「祝花」

です。

本当に色んな方からのお祝いのお花が届いていました。

個人的に目が止まった花が

「金寿司」

さんからの祝花です。

(ロビーの祝花)

金寿司は全国大会の際に丸谷先生が必ず立ちよる地元のお寿司屋さんです。

私も現役当時よく食べに行きました。

開演前のロビー内には

「楽器フェア」

が開催されており、各ブースごとに人が沢山群がっていました。

次第にどんどんと人の流れが2階のロビーの方へと上がっていきます!

開演前の2階ロビーにおいて

「サクソフォーンアンサンブル」

「金管アンサンブル」

によるロビーコンサートが行われました!

アンサンブル演奏場所周辺は物凄い人の熱気です。

(2階ロビーのアンサンブル演奏会場)

最初の演奏グループは

「サクソフォーンアンサンブル」

でした。

メンバーを見て

「豪華な顔ぶれやなぁ」

と唖然。

須川展也さん。

田中靖人さん。

林田祐和さん。

仲田守さん。

栃尾克樹さん。

田村真寛さん。

日本を代表するサクソフォーンプレイヤーばかりです。

(サクソフォーンアンサンブルメンバー)

演奏は

「真面目あり」

「コントあり」

の七変化。

集まったお客さんを本当に楽しませてくれるものでした。

「ラプソティ・インブルー~真面目に」

「六甲おろし~小ネタ入り」

「イン・ザ・ムード~演出入り」

開演前から観客の気分を存分に盛り上げて下さいました♪

こんな間近で一流プレイヤーの音に触れることができるのもこの演奏会のおかげだと思いました。

金管アンサンブルもゆっくりと聴くべしだったのですが

「後から到着したキャッスルメンバー」

へのチケット受け渡しなどで奔走していたため、ゆっくりと聴くことができませんでした(泣)

開演前から

「ウキウキワクワク」

とした時間を過ごす事ができて本当に幸せでした。

記事一覧

ザ”MARUTANI”ワールドの旅~⑥「開演前編」

第27回ジョイントコンサート実行委員の解散式

ブエノチェ〜♪

週末ですね。

早いものでザ”MARUTANI”ワールドの旅から一週間が経とうとしています!

今日は普門館ツアーのレポートをちょっと置いて近況など(笑)

今日はこれから

「第27回ジョイントコンサート実行委員の解散式(打ち上げ)」

に参加します♪

実質的な解散は23日(月)の会議をもって終了となります。

以降は

「第28回」

へ向けた会議となります!

また新しい実行委員さん達の手により、次の演奏会に向けて動き出します。

色々とお世話になった皆さん本当にありがとうございました!

演奏会が終わり1ヶ月半が経ちましたが今日は楽しい時間を共にすごしましょうね♪

清水大輔先生と前夜祭に行った日がもう懐かしいと感じるではありませんか(笑)

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/920.html

ザ”MARUTANI”ワールドの旅~⑤「アンコール編」

ブエノチェー♪

吹奏楽の聖地

「普門館」

にて開催された

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

①「本プロⅠ部編」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/953.html

②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/954.html

③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/955.html

④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/956.html

⑤「アンコール編」

⑥「開演前編」

⑦「出発編」

⑧「東京巡り編」

の計8回に分けてレポートしたいと思います。

本日は

⑤「アンコール編」

をお楽しみ下さい。

※〜98000番ゲットした方ご連絡下さい!

【青春の輝き】

本プロが終了しました。

会場の熱が覚めやりません。

そしてアンコール。

1曲目は何を演奏してくださるのか?

期待が膨らみます。

前奏が流れます♪

ウルトラ早押しクイズで

「ピンポーン」

と押せるタイミングで

「NSB(ニュー・サウンズ・イン・ブラス)版・青春の輝き!」

とすぐに分かりました!

そうなると必然的に

「アルトサクソフォーンフューチャー」

によるソロが待っています!

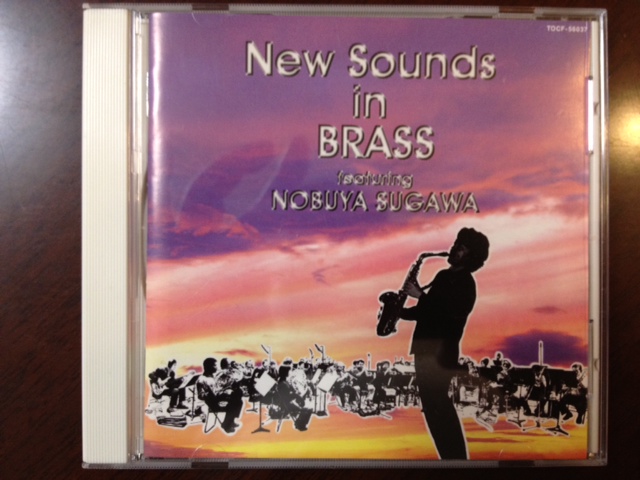

(ニューサウンズインブラス・フィーチャリング・須川展也)

前奏後のAメロ。

演奏会開場前のロビーコンサートにおいて素敵な演奏を聴かせて下さった

「サクソフォーンアンサンブル」

メンバーがスタンドプレイします。

当然ソロを務めるのは

「ゲスト・コンサートマスター・須川展也さん」

であります。

A´の部分からステージを歩きながらアルトサックスのソロを吹き鳴らします。

「かっこいいなぁ…」

とステージ上の須川さんに釘付け…。

私は完全に子供に戻っていました!

私は須川さんがプロデビューしてからの生粋のファンと公言できます(笑)

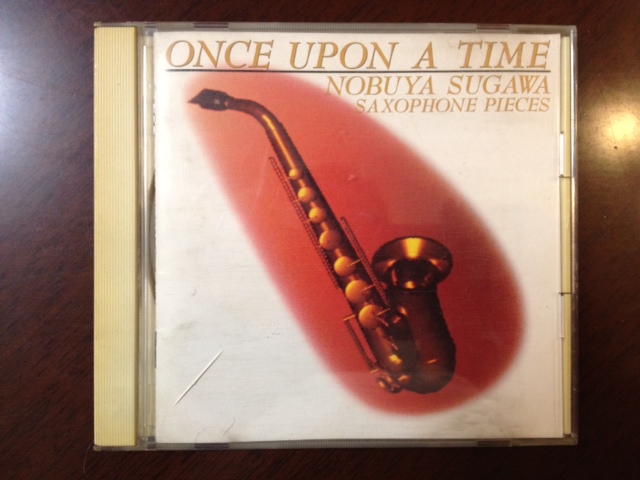

須川さんとの出会いは1989年に発売した

「ONCE・UPON・A・TIME(ワンス・アポン・ア・タイム)」

です。

(ワンス・アポン・ア・アイム)

サクソフォーンは他の楽器より歴史が浅く、どちらかと言うと近代楽器の部類に入ります。

当時、サクソフォーンのエチュードや教則本はあまり多くありませんでした。

このデビューアルバムが斬新的だったのは

「CD・譜面・伴奏譜」

がセットで販売されたことに衝撃と喜びを受けました。

とても取り組みやすく楽譜を購入して

「音色や奏法を真似る」

ところから練習を始めました。

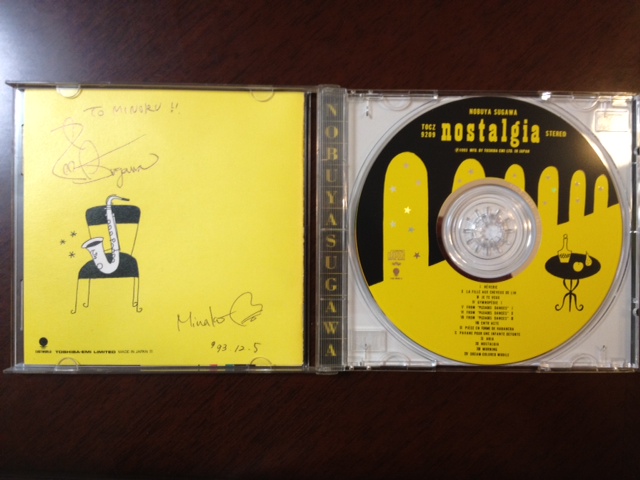

1993年に発売された4thアルバム

「ノスタルジア」

を手に入れた際は、サイン会に参加して自分のCDに

「須川さん&ピアノ伴奏の小柳美奈子さん」

お二人にサインをして頂きました!

(須川展也さん&小柳美奈子さん!ありがとうございました)

このCDは、今でも宝物として残しています。

演奏を聴くだけではもの足らず、私は20才の頃、大阪の某楽器店が主催する須川さんの

「サクソフォーンレッスン」

を受講しました!

レッスンで教わったこと。

「豊かな音を出すイメージを持つこと」

「息のコントロール」

「効果的なビブラート」

これらを丁寧に教えていただきました。

しかし、いざ受講すると、指示される内容が普通のレッスンとはかけ離れていました(笑)

アルトサクソフォーン使ってのレッスン。

「最低音(D♭)を鳴らしてみて下さい。」

「金管楽器と同じようにそのまま同じ指で倍音を鳴らして下さい」

はぁ?

私は当時

「木管の倍音はフィンガリングミス」

という考えしか持っていませんでした。

「そのまま息遣いを変えてA♭の音を鳴らしてみて下さい」

「そのまま息遣いを変えてオクターブ上のD♭の音を鳴らして下さい」

最初はうまくいきませんでしたが、あるときに

「あっ」

と思う瞬間がきました。

「同じ指遣いで違う音が鳴った。鳴った。」

「倍音が出せるようになれば、次は意識して音程を変えてみてください」

まるで金管楽器のリップスラーをやっているような練習でした。

レッスンは同じ指遣いで

「競馬のファンファーレ」

ができるようになればOKとのこと(笑)

時間をかけて何回も何回も倍音が出せるように練習しました。

目から鱗のレッスンでした。

サクソフォーンを演奏する上で

「息遣い・ブレスコントロール」

がこんなに重要だったなんて初めての体験でした。

このレッスン以降、鳴りにくかった

「フラジオ(アルティッシモ)」

が鳴りやすくなりました。

フラジオとは、運指表にない高音域の音をならす技術のことをいいます。

憧れの須川さんのが奏でる生演奏を今年は普門館だけでなく、

「浜松」

でも聴いています。

本年1月にアクトシティ浜松で開催された

「全国職場バンドフェスティバル」

を聴きに行った際、ヤマハ吹奏楽団をバックに演奏した

「シーガル」

をライブで聴いています。

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/854.html

この時も本当に感動しました。

そして今回の普門館での

「青春の輝き」

の演奏。

マイク無しであれだけの大きな会場一杯に広がる音。

本当に素晴らしかったです。

言葉になりませんでした。

私にとって本当の

「青春の輝き」

でした。

【陽はまた昇る】

アンコール2曲目は、フィリップ・スパークが作曲した

「陽はまた昇る」

でした。

この曲は、作曲者のフィリップ・スパークが日本に住む

「音楽仲間」

からこの作曲の委嘱を受け

「陽出ずる国(日本)にまた陽が昇ること」

を祈り作曲したチャリティ曲であります。

昨年起きた東日本大震災。

本当に心が痛む出来事でした。

災害による憂いの裏腹に嬉しい出来事もありました。

昨年は、アメリカ軍による災害支援

「トモダチ」

という言葉など、

「人と人との心の絆」

が心に沁みた一年でありました。

昨年企画していたこのMARUTANIワールドも当然の流れで延期となりました。

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/557.html

今年こうやって開催できるのも

「色んな方々の想い」

があってのことだと思いながら

「陽はまた昇る」

をしんみりと聴いていました。

【故郷(ふるさと)】

アンコール3曲目は、

「うさぎ追いし かの山」

の歌詞で有名な、皆さんも一度は耳にしたことがある

「故郷(ふるさと)」

でした。

普門館の会場にいる

「5000人」

の大合唱です。

「1番の歌詞は過去を表しています」

「2番の歌詞は現在を表しています」

「3番の歌詞は未来を表しています」

人々の心にはそれぞれ

「想い出ずる故郷(ふるさと)」

があると思います。

歌のフレーズにあわせて電光掲示板ならぬ

「人工掲示板」

が故郷の歌詞を誘導してくれました。

手作りによる

「歌詞板」

を見て

「淀工らしい」

手作り感を感じました。

人工掲示板の出入りもタイミングよく頑張っていましたね。

【行進曲ウェリントン将軍】

アンコール曲が終わる度に鳴り止まない拍手。

MARUTANIワールドのラストナンバーはウェリントン将軍でした。

この曲も1958年の吹奏楽コンクールの課題曲であります。

私が好きなのは

「TRIO(トリオ)」

からのメロディーです。

イギリスのマーチらしくブリティッシュな感じがします。

トランペットとホルン、サクソルン属のかくし味に

「アルトホルン」

を使い、楽器の音色が混ぜ合わさると何ともいえないまろやかな音する曲です。

今回、東京佼成WOの演奏会ではアルトホルンは使っていませんでした。

トリオのメロディーが終わり

「客演指揮者・丸谷先生」

が何度も客席に礼をして退出します。

ジャン♪

普門館に演奏終わりの余韻が響き渡ります。

鳴り止まない拍手。

丸谷先生のカーテンコール。

何度も度もカーテンコールを繰り返していました。

今回このような形で

「聖地普門館」

に訪れることができて本当に良かったと思っています。

「音楽との素敵な出会いに感謝」

「音楽を通じて知り合った素敵な仲間たちに感謝」

「青春の思い出が凝縮している普門館に感謝」

いつまでもいつまでも鳴り止まぬ拍手と共に私も拍手を止めようとはしませんでした。

ザ”MARUTANI”ワールドの旅~④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

ブエノチェー♪

吹奏楽の聖地

「普門館」

にて開催された

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

①「本プロⅠ部編」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/953.html

②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/954.html

③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/955.html

④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

⑤「アンコール編」

⑥「開演前編」

⑦「出発編」

⑧「東京巡り編」

の計8回に分けてレポートしたいと思います。

本日は

④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

をお楽しみ下さい。

【お楽しみコーナー】

アルメニアンダンスの演奏に先立ち、普門館では

「お楽しみコーナー」

と称したコーナーが設けられました!

このコーナーの目玉は

「東京佼成ウインドオーケストラの指揮ができる!」

という画期的な企画でした。

普門館の舞台上で憧れの東京佼成ウインドオーケストラ指揮をしてみたい方を会場のお客さんから募りました。

募集方法は1部と2部の休憩の間に

「アンケート」

を提出すること。

私も思わず

「よしっ。書くぞっ。」

と手を挙げたいところでしたが、客席からじっくり演奏を楽しむ方がいいかなと思ってアンケートを書きませんでした。

後に聞くと、我がキャッスルウインドアンサンブルの

「団員2名」

が果敢にアンケートを提出していたようです…。

しかも…。

目立つように赤字で…。

チャレンジャーやな(笑)

でも、手を挙げる心意気が気持ちいいですよね。

よく頑張った。

「かぼんぬさん」

「たけひとさん」

さすが大阪の子!

そんな中、会場から選ばれたのは

「埼玉県中学校の男の先生」

「北海道在住の男性」

の2名がブラックステージで指揮をすることになりました。

埼玉県中学校の先生が指揮した曲は

「マーチ美中の美」

でした。

次に会場の目を釘付けにする出来事が起きました。

指揮に当選した北海道在住の男性は2階席に座っていました。

どうやって舞台へ降りるのか?

ピンと勘が働いた人は素晴らしい。

そう!

普門館の両端にある2階席から舞台へとつながる下手側エスカレーターを使って舞台へと降りることになりました(爆)

エスカレーターに乗った瞬間

「会場大爆笑」

ヤンヤヤンヤの歓声と共に惜しみない拍手が北海道在住の男性に送られました。

これはホンマに面白かったです。

エスカレーターに乗っただけで

「5000人」

から拍手をもらうことは今後まずないでしょう(笑)

北海道在住の男性は

「行進曲旧友」

の指揮を務め無事舞台袖へお下がりなられました(笑)

お二人方にとって本当に心に残る忘れられない記念になったと思います。

見ていて心が晴れ晴れする光景でした。

【アルメニアンダンスパート1】

お楽しみコーナーの後はアルメニアンダンスパート1です。

私が中学生だった1985年はまだ

「レコード」

が主流で、中学生後半の1987年頃から

「CD」

が世に出回るようになってきました。

当時、東京佼成ウインドオーケストラが演奏するレコードも多数所有しており、中でも一番のお気に入りだったのが

「A・リード&東京佼成ウインドオーケストラ」

のレコードを毎日バイブルのように聞いていました。

このレコードは、

「アルフレッドリード博士が初来日した1981年」

のライブ演奏の録音だったそうです。

「ミュージック・メーカーズ」

「ロシアのクリスマス音楽」

「アルメニアン・ダンス」

A・リードの世界感にときめいていた中学生時代。

アルバムの中でも繰り返し繰り返し聞き惚れていたのが

「下地啓二さん」

が奏でる

「アルトサックスのためのバラード」

でした。

私はサックス吹きなので

「こんな甘い音が出せたらいいな」

と目標にしてバラードの譜面を耳コピでおこして書き記して遊んでいました。

その後、バラードの譜面が手に入ったのは高校生になってからでした(爆)

時は移り変わり、現在、私の携帯電話(iPhone)のミュージックファイルの中には

「須川展也さん」

のソロアルバム

「ヴィルトーゾ・コンチェルト」

が入っており

「アルトサックスのためのバラード」

を学生時代と変わらず今でも聴いています。

「バラード」

「シーガル」

この2曲については、

「ほぼ毎日」

聞いています(爆)

さて。

アルメニアンダンスですね。

この曲も母校や丸谷先生とゆかりが深い曲です。

1986年のコンクールにおける淀工の演奏。

中学生だったの私には衝撃的でした。

コンクール会場で聞いていると

「風を感じる」

そんな表現がぴったりの演奏でした。

その後、私も淀工に入り

「アルメニアンダンス」

を演奏する機会を得て、更には

「アルフレッドリード博士」

から直接指導を受けることができるなんて夢にも思っていませんでした。

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/666.html

丸谷先生曰く一般人に広く知られている

「ベートーベンの第九」

のように

「アルメニアンダンス」

をバイブルとして吹奏楽をしていない人にも広く沢山知ってもらい、吹奏楽の裾野を広げていこうと常におっしゃっています。

その想いを実践すべく、本年2月に開催した

「大阪府吹奏楽連盟創立50周年記念演奏会」

では

「3500人」

により奏でる

「アルメニアンダンス」

にチャレンジしました。

大阪城ホールのアリーナ、客席のあらゆる方向から

「響き渡る音」

は何にも変えがたい感動がありました。

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/890.html

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/892.html

普門館における

「丸谷先生と東京佼成ウインドオーケストラ」

との夢のコラボレーションでの演奏。

私たちが満足する以上に

「天国のリード博士」

が満足されているに違いありません。

ザ”MARUTANI”ワールドの旅~③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

ブエノチェー♪

吹奏楽の聖地

「普門館」

にて開催された

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

①「本プロⅠ部編」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/953.html

②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/954.html

③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

⑤「アンコール編」

⑥「開演前編」

⑦「出発編」

⑧「東京巡り編」

の計8回に分けてレポートしたいと思います。

本日は

③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

をお楽しみ下さい。

【大阪俗謡による幻想曲】

淀工から切っても切り離せない曲

それが

「大阪俗謡による幻想曲」

であると思っています。

淀工の記録と歴史はこの

「大阪俗謡に始まり大阪俗謡で一つの時代を締めくくった」

と言っても過言ではありません。

当時は制度としてまだあった

「全日本吹奏楽コンクール5年連続金賞受賞」

という偉業への挑戦。

全国大会に出場するのも並ならぬことなのですが

「5年連続金賞受賞」

この記録に挑んだのが淀工だったのです。

目標意識を持って頑張っている

「丸谷先生や先輩の姿」

そんな姿に憧れていつしか私もその一員になりたいとの想いで母校の門をくぐることになりました。

全日本吹奏楽コンクールにおける母校の記録について振り返ってみます。

1980年 金賞 吹奏楽のための「花祭り」・大阪俗謡による幻想曲

1981年 金賞 イリュージョン・歌劇「シチリア島の夕べの祈り」序曲

1982年 金賞 アイヌの輪舞・エル・サロン・メヒコ

1983年 金賞 吹奏楽のためのインヴェンション第1番・吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による

1984年 銀賞 シンフォニエッタ・「寄港地」よりチェニスからネフタ、ヴァレンシア

4年連続金賞受賞で王手をかけましたが、先人の想いはあと一歩のところで

「運命のいたずら」

に泣かされました。

私が好きなのはここからの丸谷先生の想いや先人たちの想いです。

この悔しさをバネにして

「アポロ計画」

を立案。

そして次なるステージの目標へと立ち向かったのです。

1985年 金賞 OvertureFIVERINGS・エル・サロン・メヒコ

1986年 金賞 コンサートマーチ「テイク・オフ」・アルメニアンダンスパート1

1987年 金賞 ムービングオン・トッカータとフーガニ短調

1988年 金賞 カーニバルのマーチ・吹奏楽のための神話~天の岩屋戸の物語による

1989年 金賞 ポップスマーチ「すてきな日々」・大阪俗謡による幻想曲

沢山の人力により、見事

「全日本吹奏楽コンクール5年連続金賞」

という

「金字塔」

をうちたてることができました。

「前人未到」

このミッションを完遂した丸谷先生をはじめ沢山のOBや関係者さん等の

「笑顔」

を今でも忘れません。

当日の夜は東京ドームの近くにある本郷の宿舎で

「赤い必勝だるま」

の目を塗りつぶしました。

緊張から解放された心境。

このまま眠りたくない。

いつまでもこの余韻に浸っていたい。

そんな気分でした。

例えるならばオードリヘップバーンが主演したミュージカルのマイフェアレディより

「I could have danced all night (踊り明かそう)」

この気持ちがぴったりだったことを鮮明に覚えています。

(必勝だるまに目を入れます)

受賞後は我々が想像していた以上に本当に色んな方が丸谷先生や私たちを祝福してくれました。

このように大阪俗謡は

「淀工吹奏楽部の一世代を築いた曲」

であると私は捉えています。

(宿舎にて)

以後、その想いは後輩たちに受け継がれ

1997年 金賞 大阪俗謡(3回目)

2001年 金賞 大阪俗謡(4回目)

2005年 金賞 大阪俗謡(5回目)

2008年 金賞 大阪俗謡(6回目)

2011年 金賞 大阪俗謡(7回目)

と土付かずの曲なのであります。

大阪俗謡による幻想曲は、丸谷先生を通じて見知らぬ先輩と後輩をつなぐ

「伝統芸能」

であり、芸術と技術の伝承のように

「母校の歴史の中の大切な節目」

で使われている曲であります。

何度やってもその時、その時の世代で色んな演奏があり、大阪俗謡を聴くと母校の

「記念アルバム」

見ているような気分になります。

東京佼成WOによる普門館での演奏。

作曲者である

「大栗裕先生」

がお亡くなりになられて

「30年」

という節目の年。

そんな節目に

「丸谷先生が東京佼成WOの指揮者として大阪俗謡を振る」

私はこのMARUTANIワールドにおける数ある演奏曲の中でも

「大阪俗謡による幻想曲」

が一番の楽しみでした。

東京佼成WOによる大阪俗謡が始まります。

ピーッ・パリーッ・ドンッ

天神祭りの花火が夜空に打ち上がりました。

音楽と言うのは不思議なもので

「同じ曲でも表情が沢山ある」

ということです。

23年前に

「普門館の漆黒の舞台」

の上に居る自分の姿を探していました。

ちょうど

「コンサートマスターの須川さん」

が座っている位置あたりにいるはずです。

当時の思い出が記憶の奥底からよみがえってきます。

1989年7月25日

「先生。天神祭り行ってきていいですか?」

「何しに行くねん」

「大阪俗謡のモチーフ天神祭りを見てきます」

「遊びにいくんちゃうやろな」

「はい」

「行ってこい」

大阪天満宮で

「コンクール必勝祈願」

の願掛け。

1989年7月26日

「先生。天神祭り行ってきました」

「おう。どうやった?」

「天満宮でお土産買ってきました!」

「何や?」

「天神祭りの絵葉書セットです!」

「おぉ~これええなぁ!」

「何かに使われへんかな?」

私は当時クラブの中で

「コントツ」

をしていました。

コントツとは

「コンクール突撃委員会」

のことで

「部員の士気を盛り上げたり」

「どうすれば演奏がうまくいくか?」

「どうすれば部員の気持ちが一つにまとまるか?」

という係をしていました。

後に私が買ってきた絵葉書をモチーフとして

「美術の先生」

が淀工吹奏楽部のために

「天神祭りの絵」

を書いてくれました。

8月に入ったとある暑い日の出来事。

「何ボケまくっとるねん。全然気合入ってへん!」

「お前ら自分らのためだけにやっとったら承知せんぞ!」

「お前らに10年分の想いが分かるか?」

「負けたかったら今すぐここで辞め。やらんでええ!」

「ここで頑張らんでどないすんねん。ちょろこいわ!」

関西大会の数日前。

京都会館で練習した帰りのバス車内での出来事でした。

人は母校を

「常勝集団」

と言うけれども

「プレッシャー」

という常に見えない敵や不安との戦いの毎日でした。

関西大会での演奏を終え、全国大会出場が決まった瞬間

「僕たちで記録を止めずに本当によかった」

という

「安堵感」

に包まれながらも普門館での演奏という更なる挑戦の始まりとなりました。

全国大会当日の普門館

「5年連続金賞」

という大きなプレッシャーを背負った状態での演奏となりました。

普門館の舞台に上がり照明がつくと

「会場内がシーンと水を打った静けさ」

となり、空気が変わったことが瞬時に分かりました。

課題曲のすてきな日々

ポップス感を出すのが本当に大変でした。

スイング奏法。

タルタルタルタ

遠征バスの中でこればかり口ずさんでいました(笑)

すてきな日々の演奏中にとある事件が起こりました。

「曲の演奏中に先生の手元から指揮棒が飛んだ」

のです。

演奏しながらクラリネットの前に落ちていく指揮棒の軌道が見えます。

丸谷先生は動じることなく

「素手で笑顔」

で指揮を振っていました。

えっ?

23年前の再現か?

MARUTANIワールド演奏会における普門館舞台上でも

「23年前の指揮棒にまつわるよく似た光景」

を見たような気がしました…。

課題曲の演奏を終え、自由曲の大阪俗謡に移る前に一度気分を切り替えます。

ピーッ・パリーッ・ドンッ

天神祭りの花火が夜空に打ち上がりました。

だんじりの中から聞こえるちゃんちきの音

だんじりの前部では

「竜踊り」

をしているおじさんがいます。

太鼓の音や祭囃子が聞こえます。

神社の境内には獅子舞が巡行しています。

夏の夕立。

雨宿り。

軒先から地面へと雨がしたたる音が聞こえます。

船渡御の群れが悠々と堂島川を渡っています。

お祭りのクライマックスはプレストでテンポを巻き上げ一気にエンディングへ!

「ワーッ」

曲が終わると

「滝のような歓声と拍手」

に包まれている自分たちがいました。

結果発表。

「大阪府立淀川工業高校・金賞」

本当によかった。

努力が報われたことが嬉しかった。

当時、丸谷先生から言われた言葉があります。

「日本一にならんでもえぇ。日本一の努力したらええんや」

これは当時の我々を支えていた魔法の呪文です。

努力すれば結果は後からついてくるという丸谷先生の教えでもありました。

全国大会から帰ってきてからも更なる嬉しかったことがありました。

「遠征から帰ってきた部室に『すてきなお土産ありがとう』の垂れ幕が飾ってあったこと」

「学校の先生たちが本当に喜んでくれていたこと」

「大阪府吹奏楽連盟の主催により青少年会館・堺市民会館・箕面市民会館の3箇所で祝賀演奏会を開催して下さったこと」

本当に沢山の人の想いを感じとり

「ただただ感謝するばかり」

でした。

私はその後もっと嬉しい出来事がありました。

美術の先生が書いて下さった

「天神祭りの絵」

が

「絵葉書」

となり、翌年のグリーンコンサートのプログラムに挟まれることになりました。

(美術のS先生が描いた天神祭りの絵)

淀川工業高校の

「伝統芸能」

その名は

「大阪俗謡による幻想曲」

であります。

ザ”MARUTANI”ワールドの旅~②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

ブエノチェー♪

吹奏楽の聖地

「普門館」

にて開催された

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

①「本プロⅠ部編」

http://blog.castle-wind.com/g_director/archives/953.html

②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」

④「本プロⅡ部編・アルメニアンダンスパート1」

⑤「アンコール編」

⑥「開演前編」

⑦「出発編」

⑧「東京巡り編」

の計8回に分けてレポートしたいと思います。

当初は6回でお話するつもりでしたが、感動の余韻に浸っていることやブログ魂に火がついたので少し小分けしながらお話を増やしたいと思いますのでお付き合い下さいませ(笑)

本日は

②「本プロⅡ部編・祝典序曲」

をお楽しみ下さい。

【祝典序曲】

第2部のオープニング。

ショスタコーヴィッチ作曲の

「祝典序曲」

これも母校の十八番中の十八番の曲のひとつであります。

この曲を聴くと思い出すのが

「音楽の街・浜松」

です。

何で浜松なの?

と思われるかも知れませんが、

1989年3月28日

「第1回全日本高等学校吹奏楽大会」

なる大会が浜松で開催されることになりました。

私が高校1年生から2年生に上がる春のことです。

「コンクール以外で全国大会に出場しているバンド一同に介し演奏が聴ける!」

そんな夢のような大会が実現されるとして

「胸を躍らしていた」

ことがまるで昨日のことのようです。

現代では当たり前のように

「スクールバンドによる全国交流演奏会」

的なイベントが各地で行われていますが、当時では信じられない大きな企画でした。

(第1回全日本高等学校吹奏楽大会プログラム)

記念すべき第1回大会に出演した12の高校をご紹介すると

静岡県 私立東海大学第一高等学校(指揮・榊原達)

千葉県 柏市立柏高等学校(指揮・石田修一)

京都府 私立洛南高等学校(指揮・宮本輝紀)

富山県 県立高岡商業高校(指揮・土合勝彦)

東京都 私立関東第一高等学校(指揮・塩谷晋平)

富山県 県立富山商業高等学校(指揮・坪島照信)

静岡県 県立浜松商業高等学校(指揮・遠山詠一)

愛知県 私立東邦高等学校(指揮・長尾洪基)

東京都 東京朝鮮中高級学校(指揮・朴泰永)

北海道 私立東海大学第四高等学校(指揮・井田重芳)

愛知県 私立愛工大名電高等学校(指揮・松井郁雄)

大阪府 府立淀川工業高等学校(指揮・丸谷明夫)

でした。

丸谷先生をはじめ現在も現役の最前線で頑張っている先生。

惜しまれながら他界された先生。

教職以外の分野でご活躍されている先生。

振り返ると名門校に名物先生の熱血指導があったことを物語っています。

本大会では、全国から集まった各学校が

「最高のパフォーマンス」

を披露する場となりました。

このような大きな行事を成功させるために各学校の顧問の先生方や保護者さん、OBの方々の力がありましたが、その中でも

「浜松商業高校・遠山詠一先生」

の地元浜松における働きかけや影響力がすごいと学生ながらに感じました。

私たちが宿泊したのは

「ホームステイ」

により滞在期間中

「浜松市内の色んなご家族」

のご家庭に泊めて頂きました。

一緒に食事をしたり色んな話をしたり。

まるで家族のように私たちを迎えてくれた浜松の皆さんの温さが心に沁み残っています。

今でもこの

「第二の故郷・浜松」

で得た仲間たちとの繋がりは今でも続いています。

「音楽って素晴らしいな。」

この年になってつくづくそう思います。

話がかなりそれましたが、この記念すべき大会で母校が演奏したのが

「祝典序曲」

でした。

祝典序曲はボルガ河・ドン河開通記念の曲。

第1回全日本高等学校吹奏楽大会では、

「新しい時代の幕開け」

を感じながら演奏しました。

東京佼成WOによる普門館での演奏。

トランペットファンファーレに始まり、木管群の音に聞き惚れ祝典序曲の世界に浸っていました。

ハンスバーガーの編曲かな?

と思って聞いていましたが、イングリッシュホルンを使用せず、ソプラノサックスが加わっていました。

曲も後半に差しかかり、いよいよクライマックスです。

バンダ隊の登場です!

普門館の2階席左右に分かれたバンダ。

上手側がトロンボーン群

下手側がトランペット群

客席に背中を向けていた丸谷先生がこちらを振り向きます。

パーンパパパパーン

「音のスコール」

が会場に響き渡ります。

このバンダ隊。

母校のOB・OG達も沢山いましたが

「全国から応募したメンバー」

も加わっており、当団キャッスルウインドアンサンブルメンバーも2名加わっていました。

こうやってプロ・アマを問わず

「音楽を通じてひとつになる」

ことが素晴らしいなと思いながらファンファーレを聞いていました。

演奏終了。

丸谷先生が

「オンステージ」

「バンダ隊」

を手で指し示して紹介。

バンダ隊が奏でた音のスコールに負けない

「拍手のスコール」

が沸き起こりました。

拍手の中、祝典序曲を練習していた学生時代、丸谷先生からよく聞かされていた今津中学校の

「得津先生」

の話を思い出しました。

「トランペットのファンファーレが鳴らへん!」

「お前らスタミナ足りひんねん!」

「ニンニク食えへんからじゃ~!(口に生ニンニクを詰められる)」

戦後の吹奏楽界を引っ張ってきた得津先生。

私も一度その教えを直接受けたかったといつも羨ましく話を聞いていました。

祝典序曲にまつわる回想が終わる頃、拍手のスコールが鳴り止んでいました。

※~③「本プロⅡ部編・大阪俗謡による幻想曲」に続く

ザ”MARUTANI”ワールドの旅~①「本プロⅠ部編」

ブエノチェー♪

普門館において

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

を聴こう!の旅を終えて東京から帰ってきました!

この週末お世話になった沢山の皆様。

本当にありがとうございました。

演奏会での余韻や懐かしい仲間との再会等、嬉しい幸せな気持ちに浸っている最中です。

自身の記録や回想として、あるいは皆さんへの感謝の気持ちを含めまして

「演奏会」

「東京旅」

を通じて感じたことについて記したいと思います。

本日から

「ザ”MARUTANI”ワールドの旅」

と題しまして

①「本プロⅠ部編」

②「本プロⅡ部編」

③「アンコール編」

④「開演前編」

⑤「出発編」

⑥「東京巡り編」

の計6回に分けて記したいと思います。

【本プロⅠ部編】

このような形で

「聖地普門館」

に訪れるなど夢にも思っていなかった。

(聖地普門館)

「丸谷先生が東京佼成ウインドオーケストラの指揮をする!」

「母校の恩師の晴れ姿をこの目で見るために」

「その時に奏でる東京佼成ウインドオーケストラの音をこの耳で聴くために」

「歴史の証人になるために」

これは絶対に聴きに行かないといけないと思い、色んなスケジュールを差し置いて

「東京へ行くこと」

「普門館へ行くこと」

を決めました。

2階席前部のSS席

ここのゾーンはコンクールでいうところの

「審査員席」

であります。

回りを見渡すと

「全日本吹奏楽連盟平松理事長」

をはじめ、色んな有名どころの方が沢山座っておられ、非常に恐縮しましたが

「こんな最高の席で同じ時間を共有できる」

ということに喜びを感じている自分がいることに気がつきました。

いよいよ開演です。

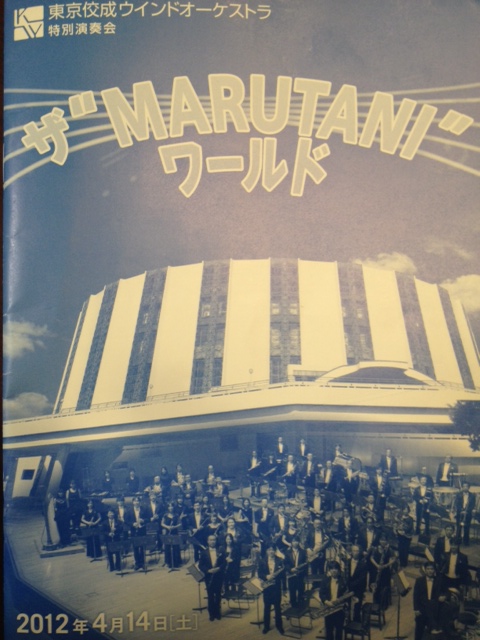

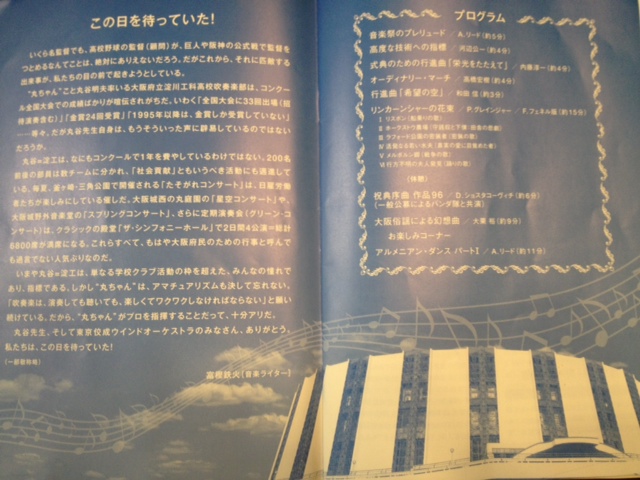

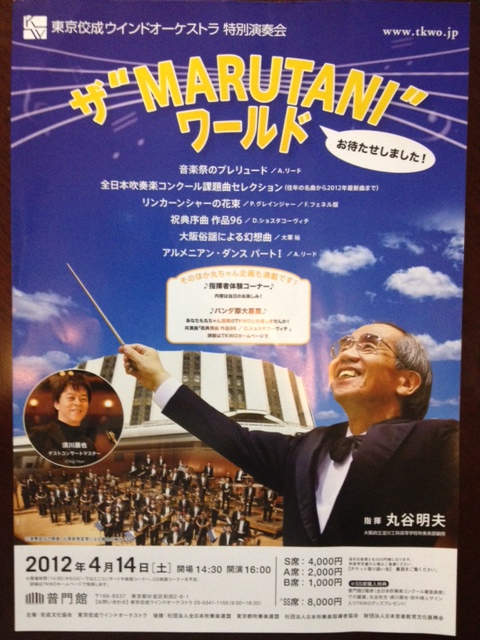

(プログラム表紙)

(プログラム見開き)

【音楽祭のプレリュード】

丸谷先生が入場します。

広い広い普門館の客席が温かい拍手の渦で包まれました。

オープニング曲。

指揮台に登壇して指揮棒を振り上げます。

客席にいるこちらが何故か緊張しました。

淀工吹奏楽部の原点である音楽祭のプレリュードをオープニングに持ってくるなんて憎い演出だなと思いながら演奏を聴いていました。

リード博士の想いや淀工の想い。

我々の先人達の想い。

そんな想いを紡ぐ時間を

「大阪ではなく東京普門館」

で共に過ごすことができたことがなんだか不思議な気がします。

【高度な技術への指標】

つづいて過去の課題曲シリーズが演奏されます。

1974年の課題曲。

「高度な技術への指標」

淀工が初めて全国大会で演奏した曲。

タッタカタッタッター・タッタカタッタッタッター

吹奏楽ファンにはお馴染みのファンファーレから始まる。

東京佼成WO皆さんの

「高度な演奏技術」

にただただ関心するばかり。

昔、先生から聞いた話を思い出す。

「当時はミュートも買えず、アルミで手作りのブランジャーミュートで演奏したんや」

「淀工は全国大会初出場で銀賞。大喜び。名門の天理高校が銀賞で悔し泣きしているのが対照的だった」

38年前のエピソード話をよく聞いた現役時代。

先輩たちが奏でる全国大会の演奏を全てカセットテープに入れ、擦り切れるまで毎日聞いた現役時代が本当に懐かしい。

魂込めてコンクールの練習に取り組んだ熱い夏の日、秋の日の事を思い出す。

【式典のための行進曲「栄光をたたえて」】

2001年の課題曲。

後輩たちが頑張っていた姿を思い出す。

門真のルミエールホールでの練習を見学していた時のことが何故だか脳裏に焼きついている。

母校の中学校で息のかかった後輩たちが一生懸命頑張っていたからかな?

思い出しておこう(笑)

【オーディナリー・マーチ】

2010年の課題曲。

この曲は演奏前の丸谷先生のトークで吹っ飛んだ(笑)

「当時このマーチは難しいと波紋を呼んだetc…。」

この前振りからのオチ。

「曲が悪いのか」

「佼成の演奏が悪いのか」

「今日はどちらであるかお楽しみください」

場内爆笑。

この会場のお客さんをグッと引き込む

「トーク術が丸谷先生の良さ」

だと思っているうちに演奏が終わってしまった(爆)

【行進曲「希望の空」】

今年の課題曲。

作曲者である

「和田信先生」

も会場にこられていた。

8分の6のマーチ。

この通称

「ハチロク」

の拍子は馴染みが薄いので難しいが、きっちり演奏する力があれば、力をつければ

「本当に素晴らしい」

名演が生まれると教えられてきた。

「ハチロクの神様のマーチ」

母校ではよく

「古関裕而先生」

が作曲された

「栄冠は君に輝く」

「オリンピックマーチ」

などを本番に使用する曲や練習曲として演奏した。

これらのマーチは

「8分の6マーチの神様」

と言われた

「古関裕而先生」

の作品です。

余談ですが、関西人の国歌である阪神タイガースの応援歌

「六甲おろし」

も古関裕而先生の作品ですね。

あっ…。

読売ジャイアンツの応援歌

「闘魂込めて」

も古関裕而先生の作品でしたね(爆)

【リンカーンシャーの花束】

丸谷先生はグレンジャーが作曲したリンカンシャーの花束を昔から

「ええ曲なんやけどなぁ。お前らじゃあかんわ(演奏できないわ)」

と言いながらもこの曲に対する想い入れの片鱗をよく我々に見せていた。

最近の現役生は頻繁にこの曲を演奏しているようです。

昔の先生は、

「よし。リンカーンシャーやろうか。」

となかなか言ってくれませんでした。

しかし、時はやってきました。

1990年。

私たちが現役最後の高校3年生の関西大会。

全日本吹奏楽コンクールで5年連続金賞をとった次のとしであったため、この年は

「大阪大会」

「関西大会」

「全国大会」

全ての大会において招待演奏(特別演奏)だったため、

「コンクール独特の緊張感」

と縁がない1年となりました。

その反面

「先輩方が築いてきた淀工の伝統を肌で感じる年」

でもありました。

ちなみにその年の招待(特別)演奏曲について触れると

「大阪大会~アルメニアンダンスパート1・ファウスト劫罰よりラコッツィ行進曲・ボギー大佐」

「関西大会~ホルスト第一組曲全楽章・リンカーンシャーの花束第2楽章・美中の美・トロイメライ」

「全国大会~歌劇アイーダより第2幕・ザヒットパレード」

を演奏しました。

ご覧になってお分かりのように、どこの大会でも同じ曲が被らない演奏曲をチョイスしました。

この関西大会での尼崎アルカイックホールにおいて

「淀工史上初めて」

となる

「リンカーンシャーの花束」

を演奏しました。

しかし当時は全5楽章を演奏せず

「第2楽章~ホークストウ農場」

のみを演奏しました。

「深い音がする叙情歌」

の雰囲気を醸し出せたのではないかと当時を振り返っています。

MARUTANIワールドに話が戻りますが、リンカーンシャーの曲解説時でも丸谷先生のトークは炸裂でした(笑)

「イギリス民謡をひとつひとつ紡いだ歌の花束です」

「とても長い曲なんであそこに置いてある特殊な鐘が鳴ったら曲の終わりが近づいてきたと思って下さい」

「行方不明の婦人が発見される。こんな変わったタイトルの曲です」

会場の普門館がまたまた爆笑の渦に包まれました(爆)

コンクールではありえない会場の温かい雰囲気。

ここは普門館なのか?と錯覚に陥りました(笑)

第Ⅰ部ラストの曲が奏でられます。

東京佼成ウインドオーケストラの演奏を指揮する恩師の後姿。

私たちに

「熱く語りかけ接してくれていたあの日」

と全然変わっていない師匠の姿がありました。

「この人は本当に音楽を愛しているんだな」

と改めて再認識しました。

我々がこのイズムを受け継いでいかねばならない。

丸谷先生からの

「無言のメッセージ」

を胸に刻み込みました。

※~②「本プロⅡ部編」に続く

日本の首都

なますてー☆

東京なうでございます!

昨日、母校のチャーター夜行バスに乗車し、気がつけば

「新宿」

に到着していました。

演奏会に華を添える

「バンダ隊」

以外は自由行動です。

東京都庁展望台に上がり雨模様の都心部を眺めながら

「日本の首都」

を感じていました。

これからいよいよ

「聖地普門館」

へ向かいます。

今日の演奏会。

感動の連続だと思います。

演奏会の感想については、twitterやmixiにて実況したいと思います♪

演奏会の感想は改めてブログに記します。

東京佼成ウインドオーケストラの皆さん♪

丸谷先生♪

今日はワールド全開で頑張って下さい!

私も客席から目一杯の応援をします!

東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド

ぐんもに。

昨日

「東京佼成ウインドオーケストラ特別演奏会~ザ”MARUTANI”ワールド」

のチケットを引き取りに行ってきました。

母校や周辺の桜が綺麗に咲いています。

(母校周辺のさくら)

部室(リハーサルホール)の周りも桜が綺麗に咲いています。

(リハーサルホール)

まるで明日の演奏会をお祝いするように桜が綺麗に咲いています。

部室(リハーサルホール)に掲示されているポスターを見ていよいよ明日だなぁと気分が盛り上がってきました!

(ポスター掲示状況)

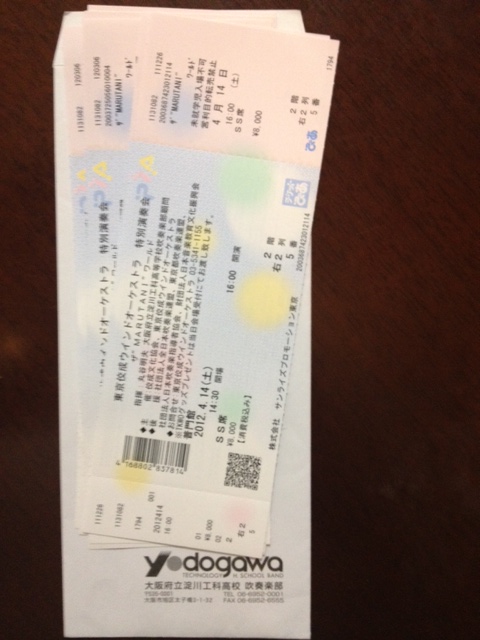

チラシとチケットを頂きました。

(チラシ)

(チケット)

今晩

「OBバンダ隊&応援隊」

がチャーターする夜行バスに同乗して

「東京へ出発」

します。

逸る気持ちを抑えるのが大変です(笑)

青春の軌跡

ブエノチェ〜♪

メッカとは心の拠りどころである

「聖地」

のことを言います。

阪神ファンの聖地は

「甲子園」

ですよね。

我々

「吹奏楽人」

の聖地と言えば?

そう。

東京都杉並区にある

「普門館」

ですよね!

明後日の土曜日は、我々の聖地

「普門館」

にて行われる

「東京佼成ウインドオーケストラ演奏会〜丸谷ワールド」

へ行ってきます!

昨年は震災の関係で延期となり、今回の開催を心から楽しみに待っていました!

母校の恩師

「丸谷先生」

が客演指揮者として指揮を振る

「東京佼成ウインドオーケストラ」

の演奏が楽しみです。

ゲストコンサートマスター

「須川展也さん」

の仕切りも楽しみです。

演奏会へは

「母校のOB陣」

「キャッスルのメンバー」

「全日本高校選抜合宿のメンバー」

etc…。

色んな人達で丸谷先生や東京佼成WOの皆さんを会場で応援して

「歴史の証人」

になってきたいと思います。

聖地である普門館は、学生時代の思い出が

「色濃く凝縮している」

想い入れが強い場所であります。

この年になっても忘れることができません。

普門館という

「漆黒の舞台」

の上において

「コンクールで演奏した日のこと」

「特別演奏で歌った日のこと」

自分が歩んできた

「青春の軌跡」

を確認することも楽しみの一つであります。

憧れの普門館に足を再び踏み入れることができる日が待ち遠しくてたまりません♪

ビバ普門館♪