三連休。

全国のあちこちで成人式がありました。

中止した自治体も有れば、感染防止しながら開催した自治体もあります。

お祝いごとが当たり前に開催できないことに複雑な思いが正直あります。

コロナ禍ではありましたが新成人の皆さんおめでとうございます!

記事一覧

コロナ禍の中ではありましたが新成人の皆さんおめでとうございます!

コロナ禍の中でも福さらえ〜♪

ブエノチェ〜♪

昨日から

「十日戎」

始まっています。

十日戎は各地の戎神社において、

「9日~宵宮祭(宵えびす)」

「10日~大祭(本えびす)」

「11日~後宴(残り福)」

で開催されている商売繁盛を祈願する

「お祭り」

であります。

「商売繁盛。笹もってこ~い♪」

大阪の人なら何度か耳にしたことあるフレーズです。

大阪の街はえべっさんの期間中、

「福笹」

「福さらえ(熊手)」

を持った人が沢山街中を歩いています!

「さらえ」

とは大阪弁で熊手のことです。

熊手で福をかきこむ、とりこむという意味合いが込められています!

大阪弁も知っているようで知らない単語が色々ありますよね。

コロナ禍で明るい話題が少ない中ではありますが

「福さらえ~♪」

の精神で

「今年の福をかっさらいたい」

と思います!

凍てつく寒さ。

雪降りましたね!

風が強かったですね!

凍てつく寒さ。

SNSでは

「凍ったタオルや洗濯物」

この写真がたくさんUPされていました。

コロナ感染爆発に追い打ちをかけるような寒さ。

本当に静かな新年です。

コロナ禍の七草粥。

ブエノチェ~♪

コロナ禍のお正月も徐々に明けつつあります。

季節の風習に触れたいと思います。

本日は

「1月7日」

ということもあり

「七草粥」

こちらを食べるべ慣わしですね。

七草は

「セリ・ナズナ・ゴキョウ・ハコベラ・ホトケノザケ・スズナ・スズシロ」

この7種類を七草と呼んでいます。。

1月7日に七草粥を食べる慣わし。

「年末年始、暴飲暴食した胃腸を整える意味合い」

「無病息災を願って食べる風習がある」

そうです。

音楽は

「正調が大事」

です!

この季節、

「整腸が大事」

です!

コロナ感染爆発。

緊急事態発令。

下を向きがちになりますが、何をするにも

「体が資本」

です。

皆様どうぞご自愛くださいませ。

青天井。

青天井。

新型コロナウイルス感染爆発ですね。

全国の1日あたり感染者数6006人最多、死者数784人最多。

東京の1日あたり感染者数1591人最多。

大阪の1日あたり感染者数560人最多。

首都圏では明日から2月7日までの1ヶ月間緊急事態宣言による自粛要請が始まります。

大阪もタイミングで加わる可能性も否定できません。

先行きが見えない新年です。

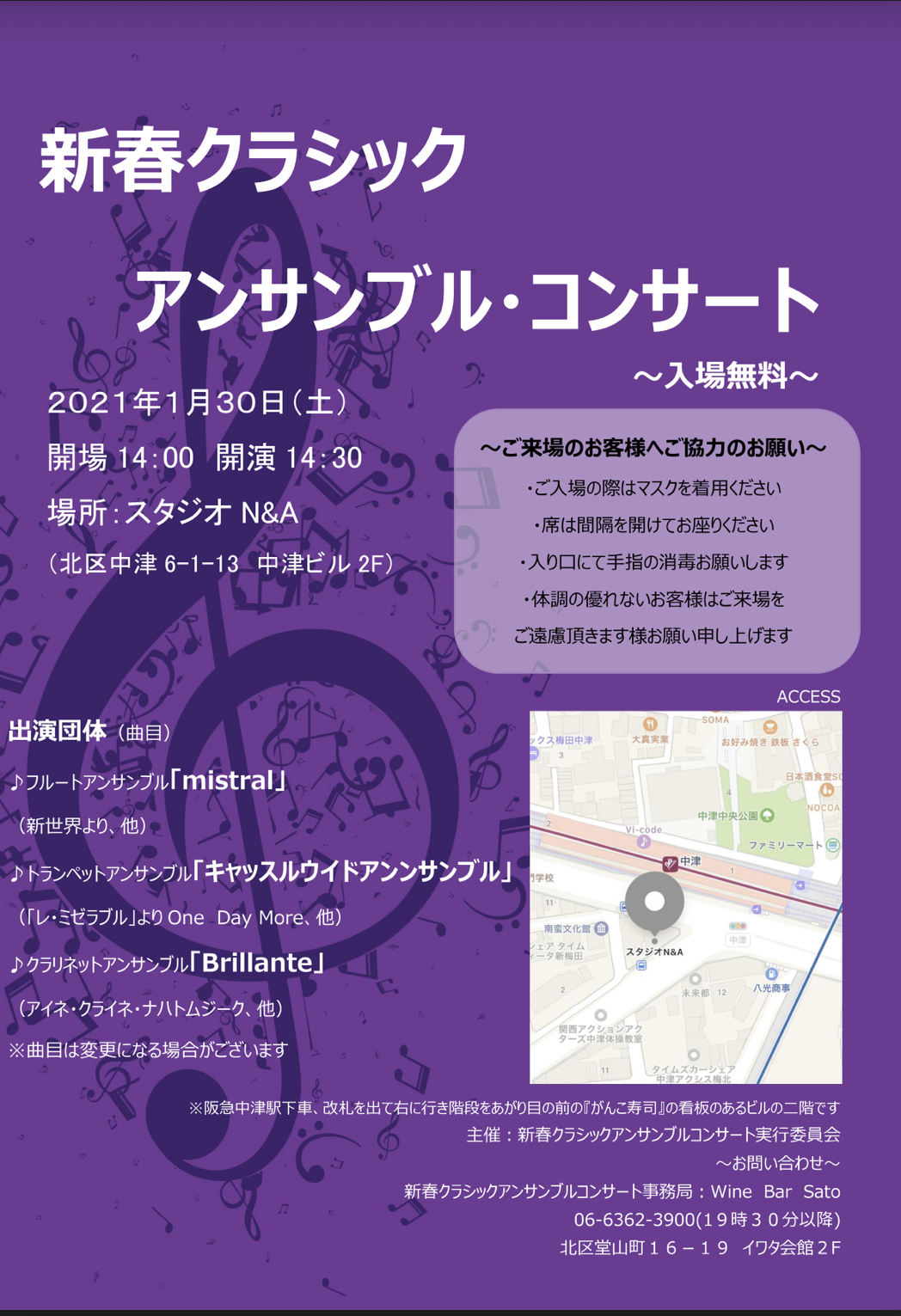

キャッスルウインドアンサンブル2021年初本番。

キャッスルウインドアンサンブル2021年初本番のお知らせです。

本年の本番第1号。

バンド全体の本番ではなく

「小グループのアンサンブルが初本番」

となります。

楽団を代表して本番に出演するのは

「トランペットパート」

です♪

詳細はこちらになります。

http://www.castle-wind.com/concert.html#20210130

頑張れトランペットパート!

皆様の温かいご声援をお願い致します。

仕事始め。

連休から明けて仕事始めです。

お正月気分に浮かることもなく厳かに仕事と向き合っています。

少ない人数でどうやって仕事を回すか。

シフトや感染対策を考えています。

首都圏は緊急事態宣言が見えてきてしまいました。

対岸の火事と捉えることなく大阪で起こった場合の想定をしておく必要があります。

2021年初夢。

謹賀新年♪

皆様お正月如何お過ごしになっているでしょうか?

昨日初詣に行った以外はコロナ感染拡大防止のため巣ごもりしてまったりとした休みを楽しんでいます!

昨夜から今朝にかけて

「初夢」

を見ました。

「初夢のシーン」

もっと沢山のシーンがあったはずですが断片的に覚えている範囲の内容を記してみます。

一体何の意味があるのでしょうか?

2021年初夢のシーン

「夜泣きの屋台ラーメンを食べる」

でした!

今から30年前、寮生活をしていた頃、実家に帰る前、某商店の端で出店するいつも食べていた夜泣き屋台のラーメンでした。

懐かしい味。

もう一度たべたいな。

もう食べることはできないけどあの大将の味忘れられないな。

かの有名なオーストリアの

「ジークムント・フロイト(精神分析学者)」

によれば

「夢は無意識からのメッセージ」

といいます。

人間の心の中には、自分で意識できる

「表面意識(通常は意識と呼ぶ)」

相反する意識できない世界

「無意識」

という

「2つの世界がある」

とのことです。

コントロールできない無意識の中にはさまざまな

「欲望・感情・才能」

等が潜んでいるようです。

この心の奥底にある無意識から浮かんできたイメージが

「人間が見る夢」

だそうです。

縁起が良いと言われている

「一富士(いちふじ)、二鷹(にたか)、三茄子(さんなすび)」

ではありませんでしたが、夢が与えてくれた

「メッセージ」

しっかりキャッチして、今年の終わりを振り返った時

「夢の答え」

について確認したいと思います!

2021年初夢。

皆さんはどんな夢を見ましたか?

2021年初夢未だ見ることなく。

なますてー☆

皆さん初夢見ましたか?

私は昨夜、美酒に溺れて熟睡したせいか

「夢を見ることなく朝を迎えました!」

今晩は良い夢に出会うことができるでしょうか?

2021年初夢未だ見ることなく!